(L175) Todo se desmorona (1958)

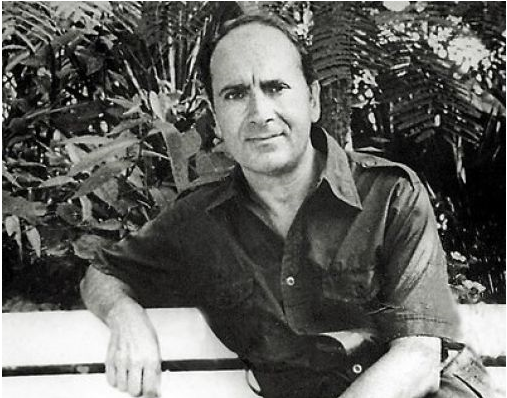

Chinua Achebe, Todo se desmorona (1958)

Para mí ha sido

una sorpresa descubrir a Chinua Achebe (Ogidi, Nigeria, 1930-2013), recientemente

fallecido. Se trata de la novela Todo se

desmorona (1958). Sus novelas se centran en las tradiciones de la sociedad Igbo, el efecto de la influencia

cristiana, y el choque de valores durante y después de la era colonial. Su

estilo se basa en gran medida de la tradición oral Igbo, y combina la narración directa con las representaciones de

cuentos populares, refranes, la oratoria, etc.

Argumento: El

protagonista es Okonkwo, un guerrero perteneciente a los Igbo, el mundo geográfico donde se desarrolla la historia son nueve

aldeas de Umuofia. Tiene tres esposas y ocho hijos, nos explica sus difíciles

comienzos, nos narra sus tradiciones y costumbres: el oráculo que solo apoya

las guerras justas, cada miembro tiene su Dios personal, el chi (como los griegos tenían su Daimon). Tienen santuarios donde sacrifican

animales a los dioses. Los nueve egwungwu

son espíritus que resuelven las disputas de los habitantes en la ilo (plaza a similitud del ágora griega). También tienen espíritus

malignos y sacerdotisas. Durante la semana de la paz nadie puede pegar a nadie,

ni tampoco trabajar. Los hombres notables obtienen títulos honoríficos y son

respetados en la comunidad. Viven de la agricultura y la ganadería. Cultivan ñames. Tienen la fiesta del ñame nuevo, el segundo día se realiza la

lucha entre los guerreros del clan para honorar al campeón. La moneda de cambio

es el cauri, una pequeña concha que también

sirve de adorno personal. El tiempo se mide en mercados. En las celebraciones,

bodas y funerales beben vino de palma y comen nueces de cola. Todo este mundo,

esta cosmogonía del universo y del estar en él del pueblo Igbo, se verá destruida con la llegada del hombre blanco.

Achebe declaraba

en una conferencia, convertida más tarde en uno de sus ensayos más conocidos:

“Yo estaría completamente satisfecho si mis novelas, especialmente las que

situé en el pasado, hubieran servido al menos para enseñar a mis lectores que

su historia, a pesar de todas sus imperfecciones, no fue la larga noche de

salvajismo de la que los europeos, actuando en nombre de Dios, vinieron a

liberarnos”1

El pensamiento

europeo de la modernidad invirtió ingentes energías en presentar a África y a

los africanos como el punto más bajo de la condición humana, estrictamente en

el “límite entre lo humano y lo animal”. Sin este inconmensurable esfuerzo

filosófico, teológico y “científico” hubiera resultado muy complejo defender y

mantener durante varios siglos la trata de esclavos a través del Atlántico, y

sin ese despreciable comercio2 en seres humanos hubiera sido

materialmente imposible la emergencia de la Revolución Industrial y del

capitalismo occidental, del mundo tal y como lo conocemos hoy día.

Joseph Conrad,

en El corazón de las tinieblas

(1899), condensa cientos de años de política y pensamiento europeos cuando pone

en boca de Marlow esta frase para referirse a su tripulación negra: “No, no se

podía decir inhumanos. Era algo peor, sabéis, esa sospecha de que no fueran

inhumanos. La idea surgía lentamente en uno. Aullaban, saltaban se colgaban de

las lianas, hacían muecas horribles, pero lo que en verdad producía

estremecimiento era la idea de su humanidad, igual que la de uno, la idea de

aquel remoto parentesco con aquellos seres salvajes, apasionados y tumultuosos”.3

Frente a la

visión de África en el imaginario colectivo occidental como una jungla

primitiva poblada por seres inescrutables y salvajes, consagrado en los años

dorados de Hollywood por clásicos como La

Reina de África (1951) o Mogambo

(1953). Achebe construye otro universo, pero reconocible. Una sociedad

perfectamente estructurada por individuos a los que podemos reconocer en toda

dimensión como seres humanos.

Desde la

absoluta especificad del mundo igbo,

Achebe rastrea los orígenes de la Nigeria poscolonial recreando el recurrente

“evento fundacional” del África contemporánea, o quizá cabría decir de toda la

experiencia del mundo poscolonial: la repentina irrupción del europeo en un

territorio ajeno y su sistemático desmantelamiento de los ecosistemas, las

culturas y las sociedades indígenas. Y esa sí que es una experiencia universal,

tan comprensible para los aborígenes australianos como para los nativos

americanos o para todos los africanos, contando también a los pobladores del

sudeste asiático: en la época en que Achebe sitúa esta narrativa, Europa

dominaba el ochenta por ciento de la superficie del globo a través de colonias,

dominios y protectorados.

Con un último

gesto de magistral ironía, Achebe hace que el comisario del distrito se plantee

la posibilidad de dedicar un párrafo a la historia que él mismo nos acaba de

narrar a lo largo de casi doscientas páginas en su opera magna: La pacificación

de las tribus primitivas del Bajo Níger. Por fortuna, la obra de Chinua

Achebe, junto con la de otros artistas e intelectuales africanos, ha

contribuido de forma decisiva a una reevaluación de un pasado común que hasta

bien entrado el siglo XX solo había sido narrado por los vencedores,

confirmando así el dictum de Walter

Benjamin: “No existe un solo documento de la civilización que no sea al mismo

tiempo un testimonio de la barbarie”.

NOTAS:

2. El llamado

comercio triangular.

3. Joseph

Conrad, El corazón de las tinieblas, Debolsillo,

Barcelona, 2004, Capítulo II, p. 91

Comentarios

Publicar un comentario