(L474) Guia de perplejos (1190)

|

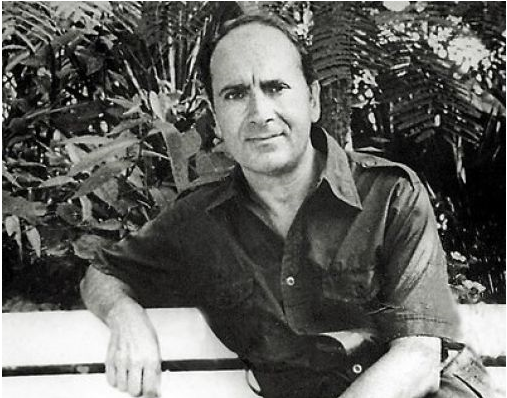

| (Estatua de Maimónides en su ciudad natal, Córdoba, realizada en 1964 por Amadeo Ruiz Olmos.) |

Maimónides, Guía de perplejos (1190)

Hoy os traigo a un

pensador judío de Al-Ándalus. Se trata de Rabbí Mošé ben Maimón, generalmente

conocido por su patronímico helenizado de Maimónides

(Córdoba, 1135 – El Cairo, 1204). Destacó como

pensador, filósofo, médico, exegeta bíblico, talmudista y científico. Está

considerado como la figura culminante del Hebraísmo hispano-medieval. La

definición de él que formuló Menéndez y Pelayo al llamarle “el Aristóteles

judío de los tiempos medios” nos ofrece una idea bastante exacta de su

grandeza.

Como rasgo principal

cabe destacar su impronta sefardita. Nace en Córdoba, residencia de su familia

desde hacia tiempo, donde a lo largo de ocho generaciones había contado

distinguidos talmudistas. Allí se formó su espíritu bajo la dirección de su padre, antiguo

discípulo del famoso rabino Yosef ibn Migaš,

presidente de la famosa Academia de Lucena, y de otros sabios maestros, en el

seno de la comunidad hispanojudía.

Al desencadenarse la

sangrienta persecución de los invasores almohades (1148) que destruyó las

florecientes aljamas andaluzas, Maimónides y su familia, en vez de emigrar

inmediatamente, anduvieron errantes de ciudad en ciudad, como criptojudíos, por

los dominios islámicos de la Península, quizá a la espera de tiempos mejores,

que no llegaron, por espacio de trece años, hasta 1160 cuando Maimónides

contaba veinticinco. Esta resistencia tenaz a abandonar el suelo nativo es una

prueba fehaciente del gran amor de Maimónides y su familia a su patria: Sefarad.

La necesidad le impulsó

a embarcarse con su familia, buscando seguridad, primeramente en Marruecos

(Fez) y luego en Oriente, hasta que se establecieron definitivamente en Egipto,

donde su estancia fue próspera y afortunada.

Sus tres obras cumbres

son: Mišnāyyȏt,

amplísimo “Comentario a la Mišná”, el Código de la Ley Oral rabínica y base del

Talmud, que obtuvo universal aceptación en el Judaísmo y suele insertarse en

las ediciones de la Mišná (1158-1168), trabajo iniciado en España y terminado

en Egipto; Mišnèh Torâh, “Repetición de la Ley” que

le ocupó doce años de continuo trabajo y marca época en la historia del

Judaísmo o, más exactamente, del Talmudismo, puesto que viene a ser como una

refundición o sistematización de la vasta enciclopedia talmúdica (1168-1180); y

la que tratamos hoy Môrèh nebûkîm, o “Guía de perplejos”

(1190), cuya naturaleza, contenido y excelencias expondremos en los apartados

siguientes, y que es su obra de madurez.

Esta última fue obra de

un judío, perfecto conocedor de la Biblia hebrea, quien probablemente, dentro

de su bilingüismo, hasta pensaba en hebrero, al menos al elaborar sus escritos

de tema escriturario, y por las especiales circunstancias en que vivían los

judíos medievales, concretamente en los reinos musulmanes, hubo de componer

casi todas sus obras, al igual de tantos otros hispanojudíos, en lengua árabe,

perfectamente dominada por él, sin duda, hermana de la hebrea ciertamente, pero

en el orden religioso y también en otros, ambas abismalmente separadas.

Se trata de una obra

filosófica, aun cuando no se presente con tal ropaje, como ocurre con los

escritos agustinianos, y asimismo teológica, dos modalidades de expresión del

pensamiento a nivel superior, inseparables en la Edad Media, tanto entre los

cristianos como, y quizá aún más marcadamente, entre los judíos y musulmanes;

una obra de copioso contenido lingüístico y también científico en dosis

considerable; pero, sobre todo, de didáctica escrituraria, de exégesis bíblica,

de la cual encierra un arsenal inagotable, más de mil quinientas citas del

Antiguo Testamento y de los libros de los Profetas. La obra está dividida en

tres partes.

I) Explicación de

ciertos vocablos homónimos, equívocos o polivalentes, que se encuentran en la

Escritura, de los atributos divinos y de cómo los afirmativos sólo conducen a

atribuir imperfección al Sumo Hacedor, mientras que los negativos encaminan más

directamente a su conocimiento. Declara con especial interés el alcance del

antropomorfismo de Dios en la Biblia. Los cuatro últimos capítulos desarrollan

la teoría del Kalām islámico; es

decir, el origen, doctrina y métodos de los mutacálimes (pensadores assaríes),

presentando un esquema completo de las doctrinas del escolasticismo musulmán y

judío. Abarca 76 capítulos.

II) Expone las doctrinas

peripatéticas (aristotélicas) en relación con los problemas fundamentales de la

religión; habla de las inteligencias separadas o ángeles, entre ellas del

Intelecto activo universal; de las esferas, del origen del mundo y del dogma de

la creación, y, por último, de la naturaleza de la profecía, de los caracteres

del verdadero profeta y de las formas de las profecías. Comprende 48 capítulos.

III) Comienza

explicando el “carro de Dios” (ma’ăśèh

merkābāh), de la visión del profeta Ezequiel, por medio de

la Cosmogonía peripatético-alejandrina, y trata luego del mal moral y físico,

de la relación entre la Providencia y el libre albedrío y, por último, de los

distintos preceptos contenidos en el Pentateuco, cuya interpretación da desde

un punto de vista histórico. Los últimos capítulos (52-54) son un breve

apéndice al plan primitivo y contienen discusiones acerca de importantes

problemas como son la existencia del mal en el mundo, la omnipresencia de Dios,

su providencia, etc. Contiene 54 capítulos.

No es un libro fácil de

leer, requiere mucha atención y paciencia. También es muy difícil de encontrar

pues varias de sus ediciones están agotadas.

BIBLIOGRAFÍA

Francisco Asensio

Gómez, La Doctrina de la Creación en

Maimónides y Santo Tomás de Aquino, UB, 2005 (Tesis

Doctoral).

José Gaos, La

filosofía de Maimónides, BVU (Biblioteca Virtual

Universal), 2003.

Rafael Herrera Guillén,

Verdad y mentira en sentido judío,

Ediciones Complutense, An. Sem. His. Filos. 35 (3), 2018: 715-727.

Maimónides, Guía de Perplejos, Editora Nacional,

Madrid, 1984.

Antonio Ríos Rojas, Notas en torno a Ibn Gabirol y a

Maimónides, Revista Española de Filosofía

Medieval, 12 (2005), pp. 87-98.

Comentarios

Publicar un comentario